La (saccente) sindrome “se soltanto Israele…”

In realtà gli israeliani non hanno alcun bisogno di essere spronati, persuasi o forzati a perseguire la pace: hanno bisogno d’essere convinti che sia possibile una pace vera e duratura

Di David Harris

La sindrome “se soltanto Israele…” consiste nell’errata convinzione, diffusa e propagandata da molti nel mondo diplomatico, accademico e dei mass-media (sempre rigorosamente “per il bene” di Israele) che, “se soltanto Israele facesse questo o quello”, la pace con i palestinesi e con tutto il mondo arabo e islamico sarebbe cosa fatta. Poiché invece non lo fa, ecco che Israele costituisce il principale, se non l’unico, vero ostacolo che impedisce l’alba di una nuova era nelle relazioni israelo-arabe e israelo-palestinesi. Elementare, no?

Se solo quello sventurato di Israele avesse l’acume e la lucidità di queste anime “illuminate”, allora sì che tutto andrebbe per il meglio. Infatti – stando a quanto dicono loro – Israele ha in mano tutte le carte giuste, solo che si rifiuta di giocarle. Il ragionamento è questo: come mai questi ottusi di israeliani non capiscono cosa bisogna fare per far cessare prontamente il conflitto? Eppure è così ovvio ed evidente.

E dunque: se soltanto Israele ribaltasse la sua politica sugli insediamenti, se soltanto Israele capisse che i palestinesi di Gaza che scavano tunnel sotto il confine o lanciano aerostati incendiari stanno semplicemente esercitando il loro diritto di “protestare pacificamente”, se soltanto le Forze di Difesa israeliane contenessero le proprie reazioni, se soltanto Israele smettesse di aspettarsi sempre il peggio da Iran, Hezbollah e Hamas, se soltanto Israele avesse fatto tutti i passi necessari con il presidente Abu Mazen, se soltanto Israele si lasciasse alle spalle il trauma della Shoà, se soltanto Israele… Beh, andate avanti voi. Il punto è: in sostanza, per quelli della sindrome “se soltanto Israele…”, tutto dipende sempre e solo da Israele.

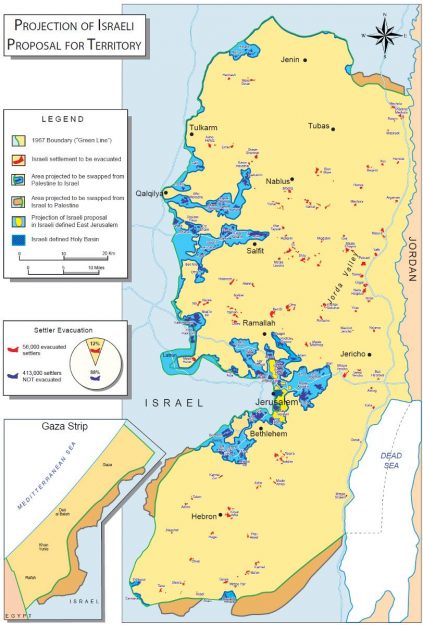

In giallo/ocra, lo stato palestinese che esisterebbe da dieci anni (con confini definitivi e senza il problema degli insediamenti) se nel 2008 i palestinesi avessero accettato la proposta di Olmert (clicca per ingrandire)

La sindrome non ha fatto che rafforzarsi con il giudizio dei suoi adepti sull’attuale governo israeliano. Ovvio, vista la quantità di opinionisti e mass-media che hanno etichettato sin dall’inizio il primo ministro Benjamin Netanyahu come “falco” e “intransigente”, quando non addirittura “contrario alla pace”. La scelta stessa delle parole non fa che rafforzare la convinzione che tutto il conflitto dipenda interamente dalla presunta “intransigenza” israeliana, evitando quasi sempre di esprimere un qualsiasi giudizio fattuale sul ruolo e sulle politiche di Abu Mazen, del suo entourage, dei suoi alleati regionali e internazionali, dei suoi concorrenti e rivali palestinesi e via discorrendo.

In momenti come questo, è dunque importante sottolineare alcuni punti fermi fondamentali che troppo spesso vanno persi nel baccano delle polemiche.

Primo, il governo Netanyahu è subentrato a tre successivi governi israeliani che avevano attivamente cercato – invano – di arrivare a una pace con i palestinesi sulla base della soluzione “a due stati”. Ognuno di quei governi si era spinto molto avanti nel tentativo di concludere un accordo, ma tutti senza successo. Il primo ministro Ehud Barak, insieme al presidente americano Bill Clinton, cercò di raggiungere un accordo con il presidente dell’Olp Yasser Arafat. Come ha confermato lo stesso Clinton, la risposta fu un sonoro rifiuto, accompagnato dal lancio di una devastante ondata di attentati terroristici contro Israele. Senza dimenticare il ritiro unilaterale israeliano dal Libano meridionale che pure ebbe luogo durante il governo Barak, e che ebbe per tutta risposta l’immediato schieramento al confine con Israele dei terroristi islamisti filo-iraniani Hezbollah, votati alla distruzione di Israele.

Poi venne il primo ministro Ariel Sharon che, in aperta sfida al suo stesso partito Likud – anzi, uscendo dal suo partito per fondare appositamente un nuovo blocco politico – affrontò migliaia di coloni e di loro sostenitori (e l’opinione pubblica di mezzo paese), imponendo loro di abbandonare completamente la striscia di Gaza. Si trattava della prima occasione che veniva data agli abitanti arabi di Gaza, in tutta la loro storia, di governare se stessi. Se gli abitanti di Gaza avessero colto l’opportunità in maniera minimamente responsabile, avrebbero creato una spinta inarrestabile verso un secondo grande ritiro dalla Cisgiordania. Invece, Gaza si trasformò rapidamente in una ridotta terrorista, concretizzando e confermando i peggiori timori degli israeliani.

Lo schizzo con cui nel 2008 Abu Mazen, rientrato a Ramallah dopo l’ultimo incontro con il primo ministro israeliano Ehud Olmert, illustrò ai suoi collaboratori la proposta di stato palestinese che aveva rifiutato – fonte: tv Canale 10 (clicca per ingrandire)

Infine il primo ministro Ehud Olmert, insieme al suo ministro degli esteri Tzipi Livni e su forte sollecitazione di Washington, spinse con forza verso un accordo con i palestinesi in Cisgiordania. Stando a quanto affermato dallo stesso negoziatore palestinese Saeb Erekat, l’offerta israeliana “riguardava Gerusalemme e quasi il 100% della Cisgiordania”. Non solo quell’ambiziosa e avanzatissima offerta non venne accettata, ma non si è mai nemmeno sentita una qualunque controproposta da parte palestinese.

Insediandosi nel 2009, il primo ministro Netanyahu ha ereditato una situazione in cui: a) Hamas detiene le redini del potere nella striscia di Gaza e spende enormi fondi per scavare tunnel per infiltrazioni terroristiche, lanciare razzi sulla popolazione israeliana, mandare aerostati incendiari ad appiccare estesi incendi in Israele, insegnare ai bambini ad aspirare al “martirio”; b) Hezbollah continua a guadagnare forza in Libano grazie alla generosità iraniana, e dispone di decine di migliaia di razzi e missili puntati su Israele; c) l’Autorità Palestinese continua a essere “assente ingiustificata” dal tavolo dei negoziati; d) l’Iran continua a invocare apertamente la distruzione di Israele, continuando nel contempo a rafforzare le sue capacità militari, a schierare le sue forze in Siria e a finanziare Hamas e Jihad Islamica.

Quindi, prima di fare la lezione a Israele su ciò che va fatto, forse bisognerebbe fare meglio il punto su ciò che è emerso fin qui, e perché. Dal 2000 in poi ci sono stati almeno tre coraggiosi tentativi da parte di Israele di imprimere una svolta, e sono andati incontro a tre smacchi consecutivi. Per non parlare del congelamento di tutte le attività edilizie ebraiche in Cisgiordania decretato per dieci mesi da Netanyahu nel 2010 e del secco rifiuto dell’Autorità Palestinese di cogliere quella opportunità per rompere lo stallo.

La stragrande maggioranza degli israeliani desidera ardentemente la pace e capisce perfettamente il prezzo considerevole che il paese dovrà pagare in termini di territorio e di popolazione da sgomberare. I sondaggi, uno dopo l’altro, dimostrano la disponibilità di questa maggioranza, a patto che il risultato sia una pace sicura e duratura e non ulteriori round dell’eterno conflitto. Non a caso, ben pochi israeliani vedono concretamente questa possibilità all’orizzonte in un futuro prevedibile.

Gli israeliani non hanno alcun bisogno di essere spinti, spronati, persuasi, ammoniti o forzati a perseguire una pace complessiva che vada al di là degli attuali trattati con Egitto e Giordania. Più di ogni altra nazione sul pianeta, convivono con la mancanza di pace da 70 anni e conoscono molto bene i costi fisici e psicologici che ciò ha inflitto al loro paese. Piuttosto, devono essere convinti che benefici reali e tangibili giustifichino gli immensi rischi che deve assumersi un piccolo stato in una regione tanto difficile: e il primo di questi benefici deve essere una chiara accettazione da parte dei vicini del posto legittimo cui ha diritto Israele nella regione come stato ebraico e democratico con confini sicuri e riconosciuti. Questo va all’essenza del conflitto, molto più degli insediamenti, dei posti di blocco, del “muro” o di qualunque altro punto della inesauribile lista di dettagli secondari della sindrome “se soltanto Israele…”.

Il futuro stato palestinese come viene insegnato nelle scuole dell’Autorità Palestinese: Israele è cancellato dalla carta geografica

Il disimpegno di Gaza del 2005 (come già quello dal Sinai del 1982) ha dimostrato che insediamenti e posti di blocco possono essere rimossi, quando è il momento. Ma fino a quando la parte araba e palestinese non riconoscerà la legittimità di Israele e non smetterà di considerare lo stato ebraico come un “intruso” che deve essere sconfitto militarmente o invaso da “profughi” (quasi tutti discendenti di terza e quarta generazione dei profughi originari della guerra scatenata nel 1948 dal mondo arabo), qualunque cosa chiedano quelli della sindrome “se soltanto Israele…” sarà sempre e solo, nella realtà dei fatti, una questione secondaria. Solo quando quel riconoscimento si rifletterà nei libri di testo delle scuole palestinesi, dove ai bambini viene insegnato da generazioni che gli israeliani sono gli odierni “crociati” che devono essere cacciati via, potrà esserci speranza per un futuro migliore. Finché l’Autorità Palestinese non riuscirà a dotarsi di una struttura governativa seria e responsabile, compresa una maggiore volontà e capacità di contrastare e combattere l’estremismo e l’istigazione all’odio e al conflitto, Israele non avrà altra scelta che operare in Cisgiordania per prevenire attentati contro la sua popolazione civile. Finché le forze che mirano all’annientamento di Israele – dal regime iraniano, a Hamas, a Hezbollah, ai jihadisti del Sinai – non saranno contenute, e anzi persisterà il rischio concreto che possano schierarsi su nuovi fronti come la Cisgiordania e il Golan, ci sarà sempre una lunga ombra proiettata sulla via della pace.

Alcuni sostengono che questo modo di vedere concede troppo potere ai nemici del processo di pace. In realtà, questo modo di vedere non fa altro che prendere atto degli ineludibili e minacciosi dati di fatto con cui devono fare i conti gli israeliani, cittadini di un paese non più grande del New Jersey (o di una regione italiana medio-grande), non più dell’uno per cento delle dimensioni della sola Arabia Saudita.

Israele non ha bisogno di prediche saccenti sulla via per la pace, quand’anche fossero fatte con le migliori intenzioni. Israele ha bisogno di interlocutori autentici (e di amici pronti a prendere le sue parti se e quando gli impegni di pace non venissero rispettati). In assenza di questi, la pace continuerà a sfuggire. Con la loro presenza, la pace sarebbe ineluttabile.

(Da: Times of Israel, 18.7.18)